“La bocca sollevò dal fiero pasto

quel peccator, forbendola a’capelli

del capo ch’elli avea di retro guasto.

Poi cominciò: Tu vuo’ ch’io rinovelli

disperato dolor che ’l cor mi preme

già pur pensando, pria ch’io ne favelli.

Ma se le mie parole esser dien seme

che frutti infamia al traditor ch’i’ rodo,

parlar e lagrimar vedrai insieme.”

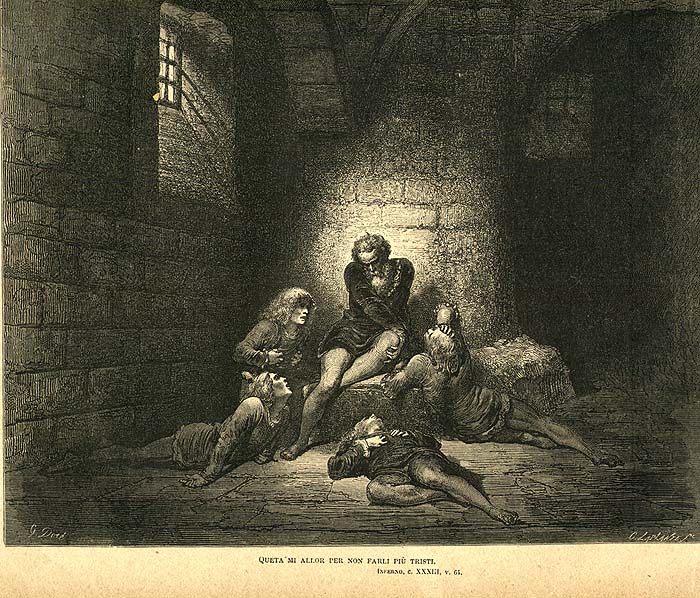

È il XXXIII canto dell’Inferno di Dante, il cerchio è il nono, quello in cui scontano la loro pena i traditori della patria e degli ospiti. Accompagnati dal Poeta e dal vate Virgilio ci ritroviamo nell’Antenora, nella ghiaccia dell’infernale fiume Cocito, dove Dante Alighieri è attratto dalla scena bestiale di un dannato che divora il capo di un altro sventurato.

Questi si accorge degli inattesi ospiti, paralizzati dall’orrore, si presenta e, parlando e lacrimando allo stesso tempo, inizia a raccontare la sua triste storia.

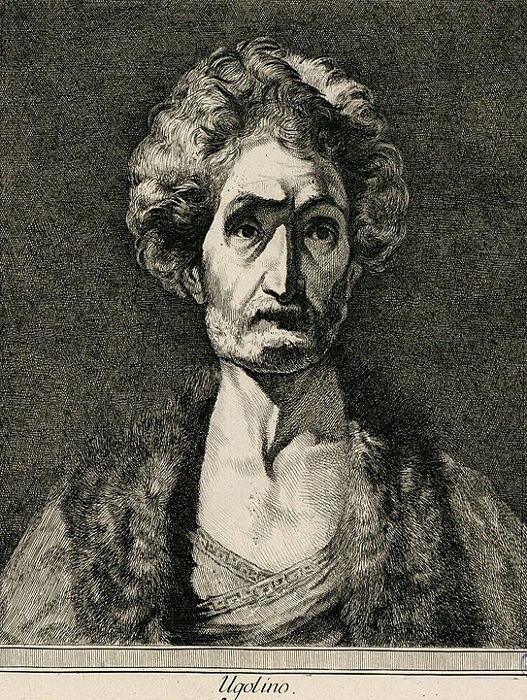

Il peccator è Ugolino della Gherardesca (1210-1289), tra i più importanti politici di Pisa del suo tempo, ghibellino di nascita ma poi avvicinatosi alla fazione guelfa, su cui pesa l’accusa di avere tradito la sua città per Genova nella disfatta navale della Meloria (agosto 1284). A causa degli attriti maturati nei confronti dell’arcivescovo Ruggieri degli Ubaldini – è il suo il cranio dell’uomo che il dannato rodeva prima dell’arrivo del Poeta –, il conte Ugolino della Gherardesca è stato rinchiuso nella torre pisana della Muda assieme ad alcuni tra figli e nipoti e qui lasciato morire di fame. Non prima di essersi abbandonato, causa disperazione, al più macabro cannibalismo, divorando gli eredi. Tesi che recenti studi hanno messo in dubbio, propendendo per una meno sconvolgente morte di inedia dell’anziano conte.

Leggenda vuole, poi, che il nobile, intuito il destino che sarebbe spettato a sé e ai suoi famigliari, avesse fatto vestire i suoi due figli con gli abiti dei servitori, mentre questi ultimi, viceversa, furono costretti a indossare le vesti lussuose dei giovani della Gherardesca e a scontare la tremenda pena al loro posto. Una ipotesi mai sostenuta da alcuna prova.

Con l’iniziativa “In viaggio con Dante. Tre percorsi nei luoghi della Divina Commedia”, inserita nel vasto cartellone nazionale dell’undicesima edizione de “Il Maggio dei Libri”, vi portiamo dunque alla Torre della Muda di Pisa e nel canto numero XXXIII, uno dei più famosi dell’Inferno dantesco.

La Torre della Muda del conte Ugolino

La Torre della Muda apparteneva all’antica famiglia pisana dei Gualandi e doveva il suo nome al fatto che era utilizzata dalle aquile durante il periodo della muta delle penne. Per la cruenta storia cui è legata, la costruzione fu anche conosciuta come la Torre della Fame.

La torre era sita in piazza delle sette vie, ora piazza dei Cavalieri, tra le più importanti piazze di Pisa, “vituperio delle genti”, in cui oggi risiede anche la prestigiosa Scuola Normale Superiore. Nella piazza si affaccia il palazzo dell’Orologio che oggi ospita la biblioteca della Normale, ma che nel Duecento incorporava la Torre della Muda, i cui pochi resti sono ancora visibili sull’ala destra del palazzo. Sulle mura della costruzione si trova anche una lapide che ricorda ai passanti il drammatico episodio che abbiamo narrato.

Dal 2016, inoltre, nel palazzo dell’Orologio è stato inaugurato uno spazio museale dedicato al “miserando caso” del conte Ugolino. Durante il percorso storico è possibile guardare le mura superstiti della Torre della Muda, accompagnati dai sublimi versi di Dante Alighieri. Un’ esperienza unica nel suo genere. Lo spazio ospita pure una mostra di edizioni antiche e illustrate della Commedia e di altri lavori nati attorno alla vita e leggenda del conte.

Leggi anche In viaggio con Dante: il Castello di Gradara e l’amore fatale di Paolo e Francesca

Personaggio storico o letterario che sia, grazie all’opera di Dante il conte Ugolino è comunque passato alla storia come il “conte cannibale”; d’altronde i versi con cui si chiude la sua memorabile apparizione nel cammino di Dante verso l’Empireo lasciano molte ombre sulla sua vicenda:

“Quivi morì; e come tu mi vedi,

vid’io cascar li tre ad uno ad uno

tra ’l quinto dì e ’l sesto; ond’io mi diedi,

già cieco, a brancolar sovra ciascuno,

e due dì li chiamai, poi che fur morti.

Poscia, più che ‘l dolor poté ‘l digiuno”.

Antonio Pagliuso