Quella del Pentcho è la storia di una fuga, di una speranza, di una traversata suicida per sfuggire alla furia nazista. È la storia, realmente accaduta, di quattrocento ebrei che nella primavera del 1940 decisero di abbandonare l’Europa scivolata in guerra per trovare pace in Terra Santa.

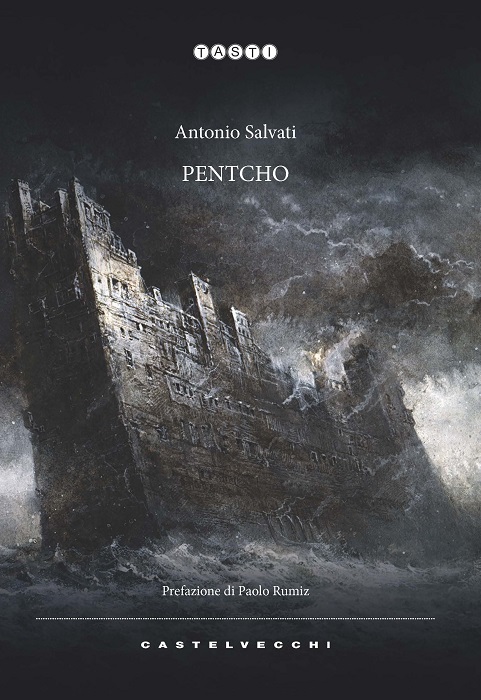

La vicenda del Pentcho, inghiottita nelle spire della grande storia della Seconda guerra mondiale, ci viene ricordata da Antonio Salvati, autore del romanzo dal titolo Pentcho, edito da Castelvecchi con la prefazione di Paolo Rumiz.

Dalle sponde slovacche del Danubio salpa il Pentcho

Bratislava, maggio 1940. Dalle sponde del Danubio della città oggi capitale della Slovacchia ma al tempo parte di quella Cecoslovacchia finita in mano di Adolf Hitler e del suo ambiziosissimo impero che voleva durare mille anni e che invece si sfracellò dopo poco più di un decennio, salpava una imbarcazione. Era il Pentcho, una scalcinata bagnarola che non vedeva il mare da tempo e che nelle intenzioni degli ideatori – influenzate dall’urgenza di scappare da una situazione sempre più drammatica – avrebbe dovuto condurre il suo carico umano a casa, in Palestina, termine col quale da millenni si indicava la complessa area geografica del Vicino Oriente che oggi corrisponde ai travagliati territori di Israele, Cisgiordania e Striscia di Gaza.

Dal cuore dell’Europa al Mar Nero; dagli stretti del Bosforo e dei Dardanelli al Mar Egeo e da lì rotta verso le coste palestinesi. L’ardito viaggio non andrà secondo le previsioni e sarà segnato da continui inconvenienti.

Le storie, vere, dei fuggiaschi del Pentcho

L’autore, alla sua prima prova letteraria, è bravo a ripercorrere tutte le tappe di quella impresa “servendosi” delle storie personali di molti fuggiaschi. Storie e persone difficili da dimenticare.

C’è Zoltan, il giovane attivista politico che riesce ad acquistare, a un prezzo criminale, il natante, ché “quando si ha paura, quanto si spende non importa più: perché ogni prezzo è giusto, se la merce che si vuol comprare è la serenità. La tranquillità. O forse la vita”. C’è Julia, avvocatessa, che di quel fatto non vuole più parlarne. C’è Chaviva, che di ricordi del Pentcho non ne ha, dato che su quel battello di disperati c’è nata. E poi c’è Lili, la dottoressa che si ritrova costretta a decidere chi salirà su quella specie di catafalco galleggiante e chi no – una scelta che per la sua morale non risulta distantissima da quella degli ufficiali nazisti che nei campi di concentramento decidono chi fare morire subito e a chi invece rinviarla, la morte.

“Contro ogni legge della fisica pareva che tutto quel fumo fosse parte stessa del Pentcho, e che quest’ultimo volteggiasse basso, magicamente sospeso sulle acque oleose del Danubio. Una nave di fumo. Ecco cosa sembrava. Mi sorpresi a pensare che, in fondo, non poteva essere altrimenti: perché i sogni di fuga e di salvezza che era destinata a trasportare, non erano altro che questo. Fumo.”

L’arrivo al campo di concentramento di Ferramonti

Le disavventure del Pentcho condizioneranno il suo itinerario; gli ebrei in fuga dalle persecuzioni razziali naziste anziché approdare sulle sponde est del Mediterraneo si troveranno – a due anni dal “mollate le cime” e a seguito del pronosticabile naufragio avvenuto su un’isola disabitata del Dodecaneso e a un lungo periodo di segregazione e stallo a Rodi – su quelle ovest, in Calabria, precisamente a Ferramonti di Tarsia, il principale campo di internamento per apolidi, slavi ed ebrei d’Italia.

Un capitolo corposo del romanzo è dedicato a questa vicenda che vedrà gli internati di Ferramonti restare nel campo calabrese anche dopo la liberazione, avvenuta per mano inglese immediatamente dopo l’armistizio dell’8 settembre ’43, non sapendo più dove andare, avendo perduto tutto e costruito nuove abitudini entro le recinzioni del centro.

La storia degli ebrei del Pentcho, la loro odissea, non è conclusa con la fine del secondo conflitto bellico. Ogni giorno nuovi Pentcho solcano le acque del Mediterraneo con gli stessi timori, l’identica disperazione, la medesima “folle idea” di trovare un futuro migliore per sé e i propri cari, necessità e sentimenti immutati nonostante la creazione, nel dopoguerra, di organi appositamente costituiti affinché le tragedie, grandi e piccole, note e meno note di ottant’anni fa non si ripetessero. Una illusione di cui siamo tutti vittime e colpevoli.

Antonio Pagliuso